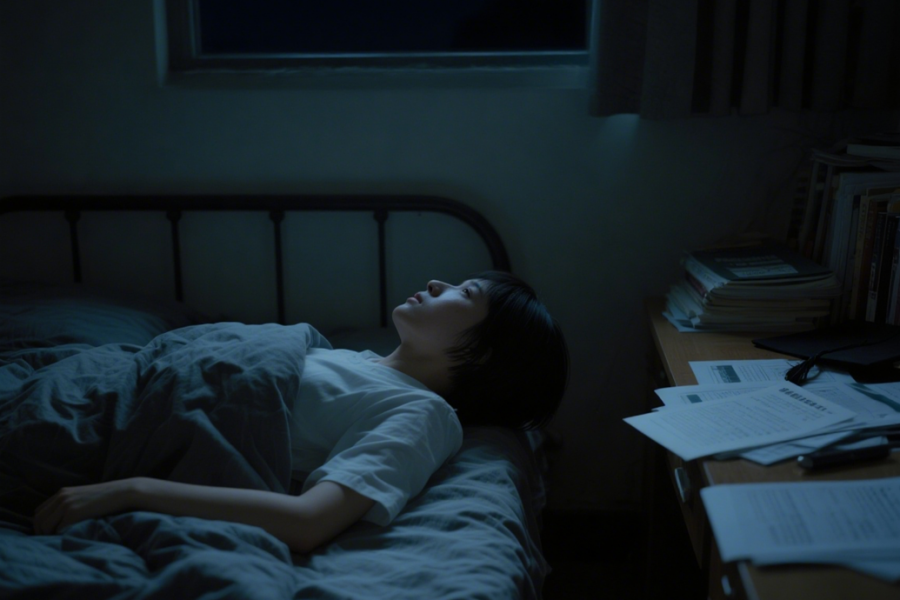

这不是孤例。《2025年中国睡眠健康调查报告》揭露了一个冰冷事实:48.5%的成年人存在睡眠困扰,而在经济波动期,毕业生失眠率更飙升21%。当校园的集体生活戛然而止,那张陌生的租房床,成了踏入社会的第一道试炼场——我们恐惧的不只是失眠,更是被黑夜放大的孤独与迷茫。

卧室里的第一课:笨拙筑巢是成长的起点

去年七月,我攥着租房合同站在11楼窗前。劣质床垫的弹簧硌得腰生疼,楼下烧烤摊的烟火裹着划拳声穿透玻璃。凌晨3:47的手机屏幕幽幽发亮,通讯录里父母的号码始终没敢拨出——"找到工作了,一切都好"的谎言,在黑暗里碎成一地月光。

心理学将这种本能称为 "边界筑造"。当人置身陌生环境,会通过物理空间的改造重建安全感:

用旧床单裹紧漏光的窗帘缝,是在对抗外部世界的入侵;

墙角堆起从学校运来的书箱,是把熟悉的记忆锚定在新空间;

这些看似幼稚的行为,实则是心灵在风暴中抛下的锚——安眠的起点,是允许自己如新生藤蔓,一节一节笨拙地攀援。

噪音不是天敌,而是生活的陪练曲

刘女士的遭遇绝非偶然:租下杭州某公寓当晚,她发现楼下酒吧街彻夜喧嚣,凌晨四点的歌声穿透11楼窗户。"看房时中介只说楼下有店铺,没告知是通宵营业!" 与房东对峙时,对方却反问:"五百多租户都没抱怨,怎么就你不行?"

初入社会的毕业生常陷入这类困境:白天的安静表象,掩藏着夜晚的声浪陷阱。但对抗噪音未必需要退租:

物理隔音:遮光窗帘+3M耳塞可降低35分贝噪音,成本不足百元;

心理重构:把摩托车轰鸣想象成城市脉搏,合租洗漱声视为人间烟火——在喧哗中守住静气,恰是江湖第一课。

比入睡更难的是:安放那颗悬着的心

数据显示,超48.5%的毕业生陷入"焦虑性失眠"恶性循环——求职压力诱发失眠,失眠又削弱面试状态,如同坠入没有绳梯的深井。精神科医师张敏点破关键:"当'必须成功'的执念碾过身心,床就成了刑具"。

三剂深夜清醒时的"生存处方"

1. 给焦虑设定宵禁时间

22:00后启动 "焦虑禁飞区":把招聘APP移出手机首页。

2. 用微小秩序对抗庞大未知

晨跑固定河岸段,煮同分量的燕麦粥,给绿萝换水——这些琐碎的"确定性",是飘摇岁月的压舱石。

3. 把"战场思维"换成"探索模式"

投出百份简历的石沉大海?那不是失败的证据,而是丈量职业河流深浅的探测仪。人生是旷野,不是赛道——允许迷路的人,才可能发现意想不到的风景。

当全中国的星光都醒着,孤独便有了温度

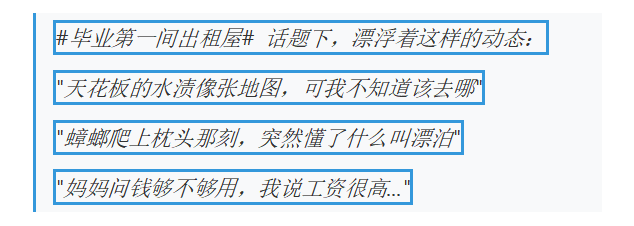

此刻,无数与你相似的年轻人正:

那些被就业市场撞疼的肩膀,在不同城市的出租屋里承托着同一种星光。所谓成长,从不是独自穿越黑暗,而是学会在他人微光中辨认自己的轮廓。

给所有正在扎根的你

终有一天,当入职通知弹出屏幕,你会怀念这个夏天——怀念用凉席铺出第一个"家"的笨拙,怀念为省空调费睡在洒水地板上的机智,更怀念那些睁眼到天明的夜:原来最深的黑暗里,人才能看清自己心口不灭的微光。

睡吧,明日的太阳会晒干今夜的泪痕。而你的根系,已在异乡悄然蔓延。

数据与洞察来源

1. 《2025中国睡眠健康报告》:18-24岁群体超50%入睡晚于零点,环境噪音成首要干扰;

2. 临床心理学研究:焦虑性失眠患者中,76%存在"必须成功"的完美主义倾向;

3. 声学实验:2000-5000Hz白噪音可降低33%夜间惊醒率。

睡得好不是逃避现实的温柔乡,而是搏击生活的充电站——当百万年轻人共同穿越这场睡眠修行,那些曾被泪水浸湿的夜晚,终将沉淀为破土而出的力量。

本文作者:几米,文章首发于新睡眠Keesleep平台,图片来源于网络,本文仅用于分享,转载及引用请注明出处及原文链接。