一、热搜背后的集体焦虑

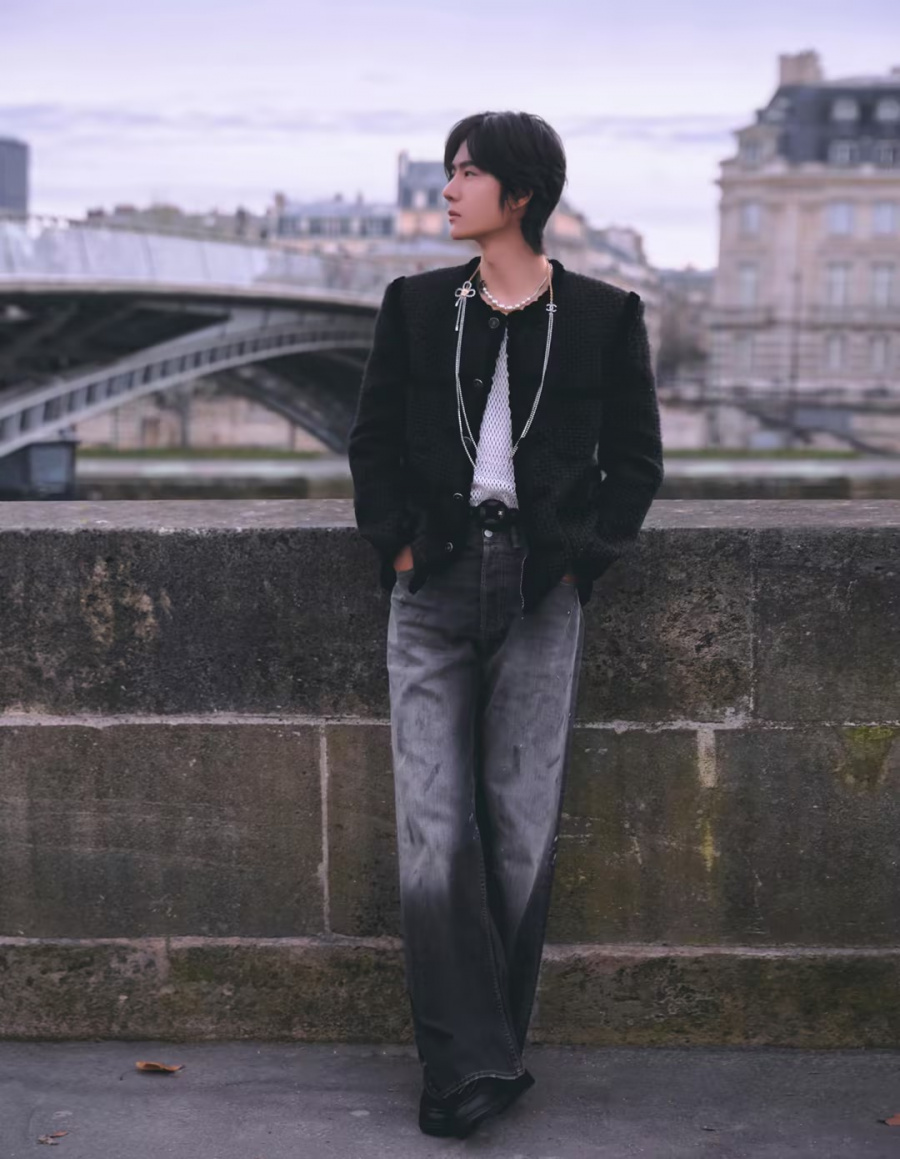

2025年3月,"王一博巴黎第25小时选择多睡一觉" 冲上微博热搜榜首。这位顶流明星在连续25小时高强度工作后,选择用额外的一小时补足睡眠,引发全网热议。粉丝在心疼偶像的同时,也暴露了当代人普遍的时间焦虑 —— 当 "卷王" 文化盛行,我们该如何在效率至上的社会中守护最基本的生理需求?

这场看似偶然的热搜,实则是时代病症的集中显现。艾媒咨询数据显示,中国3亿失眠人群中,23-40岁群体贡献了83%的睡眠消费。我们在深夜刷短视频填补空虚,用褪黑素对抗焦虑,却忘了睡眠本应是生命最自然的馈赠。

二、第25小时的重构实验

如果一天真的多出1小时,你会如何选择?这个源自歌曲《如果一天有 25 小时》的浪漫假设,正在成为现代人的精神寄托。有人想用来追剧打游戏,有人计划健身学习,而王一博的选择给出了更深刻的启示 —— 把第 25 小时还给身体。

三、睡眠觉醒的三个维度

1. 生理维度:对抗 "时间通胀"

医学研究表明,长期睡眠不足会导致瘦素分泌减少,饥饿素增加,引发代谢紊乱。上海某三甲医院的临床实验显示,通过 AI 睡眠干预方案,患者深度睡眠时长平均增加 65%,工作效率提升 37%。这印证了一个真理:睡眠不是时间的消耗,而是能量的储蓄。

2. 心理维度:重建时间主权

当我把第 25 小时变成 "无手机时段",意外发现了生活的诗意。我开始在夕阳下散步,观察街角的咖啡店,这种 "慢生活" 让她的焦虑指数下降 22%。正如《心流》作者米哈里所说:"真正的幸福,来自对时间的自主掌控。"

3. 社会维度:解构效率神话

荷兰睡眠博物馆的 "时间重构展",用装置艺术展现了另一种可能。观众通过脑机接口设备,将多余的睡眠时间转化为公益时长,帮助山区儿童获得阅读资源。这种将个人睡眠与社会责任结合的模式,正在重塑社会对时间价值的认知。

四、我的第 25 小时实践

我曾陷入 "永远差一小时" 的怪圈。直到尝试建立 "睡眠账户":每天固定储蓄 1 小时优质睡眠,周末兑换成骑行时光。这个简单的改变,可以让我在三个月内完成了环洱海骑行,创作灵感反而比熬夜时多出 3 倍。

更意外的收获来自家庭关系的改善。当我把睡前 1 小时定为 "无工作亲子时间",女儿的睡眠质量提升了,妻子的焦虑情绪也得到缓解。我们开始共读《小王子》,在玫瑰与狐狸的对话中,重新理解陪伴的意义。

五、未来已来的睡眠文明

随着 AI 睡眠监测设备的普及,技术的进步不应成为新的枷锁。正如古希腊医圣希波克拉底所言:"治愈之道在于自然。" 在巴黎时装周上,王一博选择多睡一觉的决定,本质上是对生命节律的尊重。这种看似简单的选择,实则是对效率至上时代的温柔抵抗。

结语:当时间通胀遇上睡眠觉醒

当我们在热搜中围观明星的第 25 小时,其实是在寻找自己的答案。或许真正的破局之道,不在于拥有更多时间,而在于学会诗意地浪费时间。就像《小王子》里说的:"所有大人最初都是孩子,只是很少有人记得。" 当我们把第 25 小时还给星空,还给梦境,还给最本真的自我,那些被算法压缩的生命,终将绽放出属于人类的璀璨星光。

本文作者:几米,文章首发于新睡眠Keesleep平台,图片来源于网络,本文仅用于分享,转载及引用请注明出处及原文链接。