近日,由中国睡眠研究会、中国医师协会睡眠医学专业委员会等七大学术机构共同制定的《医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识(2025版)》(以下简称《共识》)正式发布。

这一共识为各级医疗机构睡眠门诊的建设提供了详细标准和规范,其中首次将失眠数字疗法(DTI)及相关工具列为睡眠门诊的必备配置,标志着我国睡眠医学向数字化、标准化方向迈出关键一步。

一、睡眠门诊的标准化进程

睡眠健康是全民健康的核心要素。据统计,我国有近四分之一人口睡眠不足6小时,近40%的人群存在夜间易醒问题。睡眠障碍与多种慢性病高度关联,严重威胁公众健康。

2019年,睡眠医学被纳入国家专科医师规范化培训体系;2024年,中国学位与研究生教育学会将睡眠医学列为内科学下的独立三级学科。这些进展为睡眠门诊的标准化建设奠定了基础。

2025年2月,国家卫健委要求每个城市至少有一家医院提供睡眠门诊服务。此次《共识》的发布,正是为了指导各级医疗机构规范、高效地建设睡眠门诊。

二、CBT-I:从“可选”到“必备”的重大升级

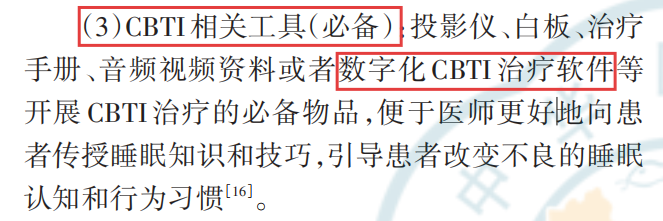

与以往标准相比,2025版《共识》最显著的变化是将CBT-I(失眠认知行为治疗)相关工具列为睡眠门诊的必备设备,而不再是“推荐”或“可选”项目。

具体来说,睡眠门诊现在必须配备以下CBT-I相关工具:

· 投影仪、白板、治疗手册等传统教学工具

· 音频视频资料

· 数字化CBT-I治疗软件

摘自机构睡眠门诊建设和管理专家共识(2025版)

这一变化反映了CBT-I在失眠治疗中的核心地位获得了官方认可。CBT-I是国际公认的非药物治疗失眠的首选方法,尤其适用于慢性失眠患者。它通过改变患者对睡眠的错误认知和不良行为习惯,从根本上改善睡眠质量,避免药物依赖。

三、睡眠门诊的全面升级

1.睡眠门诊的诊疗范围

核心职能:对各类睡眠障碍进行评估、诊断、治疗及长程管理,同时开展预防与健康教育。

具体范围:参照ICD-11“睡眠 - 觉醒障碍”及《国际睡眠障碍分类第3版修订版》(ICSD-3-TR),涵盖全疾病谱的筛查、诊断、康复;同时管理睡眠障碍相关的心血管、神经、代谢系统共病。

学科依托:可依托西医、中医或中西医结合学科,鼓励多学科合作(如内科、精神科、耳鼻喉科等)。

摘自机构睡眠门诊建设和管理专家共识(2025版)

2.睡眠门诊的建设标准

(一)基本条件

机构资质:二级及以上综合/中医/专科医院;一级机构可开展初筛(配便携式监测设备)。

核心配置:至少1间含Ⅰ/Ⅱ级多导睡眠监测(PSG)设备的监测室,及具备资质的医护人员。

(二)场地要求

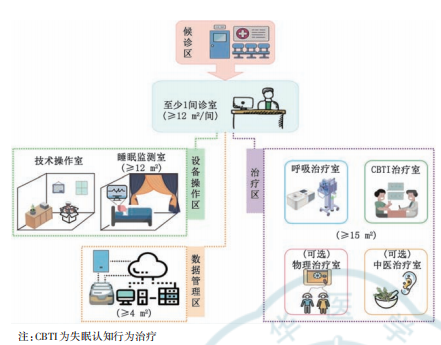

睡眠门诊应实行分区管理,建议设置候诊区、诊室、设备操作区、数据管理区和治疗区(如下图),需符合医院感染管理标准及无障碍设计规范。推荐睡眠门诊设置专科便民咨询服务台,配置睡眠障碍科普宣传及多媒体宣教服务区域。

睡眠门诊功能区布局示意图

(三)仪器设备

必备设备:Ⅰ/Ⅱ 级 PSG(记录 6 导联脑电图等 10 余项参数)、基础模式无创正压通气(NPPV)设备、CBTI 工具(投影仪、手册、数字化CBTI治疗软件等)、电子病历系统。

可选设备:便携睡眠监测(OCST)、体动仪、复杂模式NPPV、中医治疗设备、远程医疗平台、、患者管理系统、、睡眠监测数据管理系统等。

急救设备:心电监护仪、供氧设备、除颤仪等,保障医疗安全。

摘自机构睡眠门诊建设和管理专家共识(2025版)

(四)人员配置

专职医师(必备):至少2名,1 名中级以上职称;需经睡眠医学培训,掌握 ICD-11 诊断标准及 PSG 解读。

睡眠技师 /健康管理师(必备):至少1名,医学相关专业大专以上学历;经3个月培训,持CPR证书,熟练操作 PSG、NPPV 等设备。

护士(必备):至少1名,经睡眠医学培训,负责生命体征监测、设备消毒及健康宣教。

可选人员:康复治疗师、心理治疗师,按需配备。

(五)出诊形式

睡眠综合门诊:出诊医师需经过睡眠医学规范化培训,推荐主治医师及以上职称医师出诊,诊疗范围包括常见的睡眠障碍及睡眠障碍相关共病。

专病门诊:失眠门诊、睡眠呼吸障碍门诊、发作性睡病门诊等。酌情每周有1~2次专病门诊,推荐副主任医师及以上职称医师出诊。

(六)质量控制与安全管理

1.质量控制

标准化流程:制定接诊、诊断、治疗规范,明确 PSG 操作及报告标准。

数据管理:PSG 原始数据保存≥5年,隐私视频需加密并获患者同意。

核心指标:诊断符合率≥85%,监测报告完整率≥90%,患者满意度≥85% 等。

2.安全管理

医疗安全:制定不良事件与危急值处理预案;

药品安全:规范镇静催眠类药物管理(如第二类精神药品);

(七)培训与资质认证

培训目标:使医师独立诊疗,技师熟练操作核心技术,具备慢病管理与教学科研能力。

培训周期:医师≥6个月,技师≥3个月;由国家级学会或三级医院睡眠中心承担。

资质认证:医师需完成半年进修,技师需 3 个月进修并获行业认证(如中国医师协会培训认证、国际注册 RPSGT 等)

四、制定特点

多学科参与:工作组涵盖睡眠医学、精神科、呼吸科、耳鼻喉科等多领域专家,确保共识的全面性。

循证方法:系统检索 PubMed、CNKI 等数据库文献,采用改良德尔菲法(两轮专家评分与讨论),推荐意见需≥80% 专家同意。

利益冲突透明:所有专家签署利益声明,与医药企业无关联,保证独立性。

五、睡眠门诊数字化转型的意义

睡眠门诊的数字化升级具有重要意义:

提高治疗可及性:数字化CBT-I突破地域限制,无需线下就诊,使偏远地区或行动不便的患者也能获取专业干预。

降低医疗成本:数字化CBT-I成本相对较低,是一种经济且有效的治疗选择。

提升治疗依从性:数字化平台可以让患者根据自身作息随时学习课程、记录睡眠日记,特别适合轮班工作者或失眠导致的昼夜节律紊乱者。

完善数据管理:数字化工具可以自动记录和分析患者的睡眠数据,为医生提供更准确的诊断和治疗依据。

六、结语

随着《共识》的发布,我国睡眠门诊建设正式进入标准化、数字化时代。数字化CBT-I不仅改善了失眠治疗的效果和可及性,更将抑郁症发病率降低42%。

未来,随着更多医疗机构按标准建设睡眠门诊,越来越多失眠患者将能够享受到高效、便捷、专业的诊疗服务,迎来更好的睡眠和更健康的生活。

本文参考文献:

中国睡眠研究会,中国医师协会睡眠医学专业委员会,中国老年学和老年医学学会睡眠科学与技术分会,等.医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识(2025版)J].中华医学杂志,2025,105(32):2709-2717.DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20250427-01052

原标题:医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识发布:睡眠门诊必配失眠认知行为疗法

本文转载于微信公众号:迈动数康(ID:gh_5d9a0a3b2c6e),转载引用请注明原出处