在现代社会,熬夜似乎成了很多人的生活常态:加班赶方案、深夜刷剧、玩游戏……然而,你每一次熬夜,都在悄悄打乱身体的“精密时钟”——睡眠生物节律。这不仅影响第二天的精神状态,还会对身体健康造成长期损害。今天,就带大家深入了解睡眠生物节律,以及如何科学守护它。

00 作者简介

王琳

青岛大学附属医院睡眠医学中心主任,副主任医师、心理治疗师;国家卫生健康委员会能力建设和继续教育中心睡眠技师专项能力培训项目专家组成员;山东省神经科学学会睡眠专业委员会副主任委员;山东省医师协会睡眠医学医师分会第三届委员会委员。

01 身体里的“隐形时钟”:睡眠生物节律是什么?

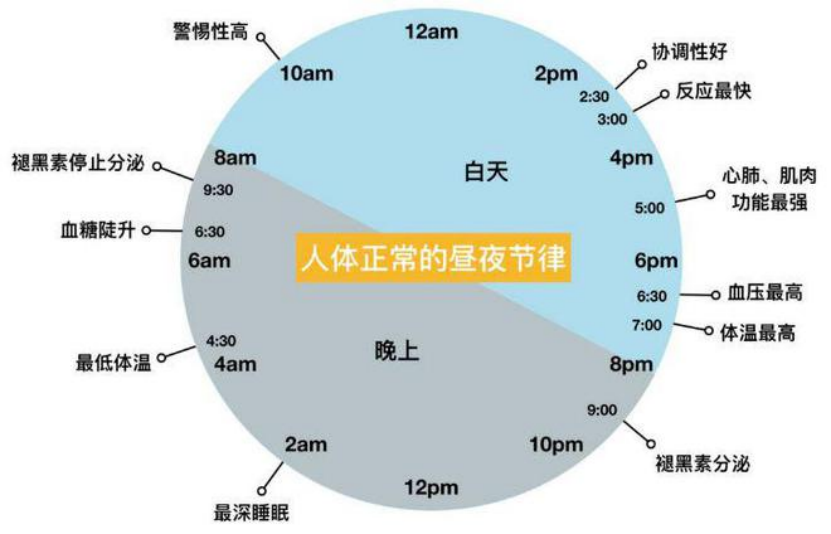

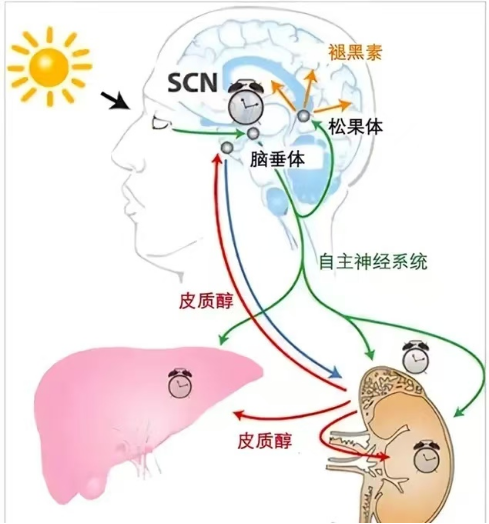

睡眠生物节律,就像人体内部的“隐形时钟”,以大约24小时为周期,调控着睡眠与觉醒的交替。这一过程主要由下丘脑视交叉上核(SCN)主导,它根据外界环境信号(如光线、温度)调节体内激素分泌,维持睡眠节律。

核心调节激素:

褪黑素:被称为“睡眠荷尔蒙”,黑暗环境下分泌增加,帮助入睡;光照则抑制其分泌。

皮质醇:早晨分泌达到高峰,让人清醒;夜间降低,为睡眠做准备。

规律作息的重要性:当生物钟稳定时,身体各器官会按照固定节奏运作;一旦被打乱,就像齿轮错位,引发睡眠问题和健康隐患。

02 现代生活如何“打败”生物钟?

现代人的生活方式,正成为生物钟的“头号敌人”:

1. 蓝光陷阱:手机、电脑屏幕发出的蓝光,会抑制褪黑素分泌,让大脑误以为是白天,推迟入睡时间。

2. 不规律作息:熬夜、倒班工作、跨时区旅行,强迫身体在该睡觉的时候清醒,破坏节律平衡。

3. 压力与焦虑:情绪波动会刺激交感神经,使皮质醇分泌紊乱,导致入睡困难或多梦易醒。

4. 夜宵与咖啡因:睡前进食或摄入咖啡因,会刺激肠胃和神经系统,干扰正常睡眠节奏。

03 生物钟紊乱的“代价”:这些危害不容忽视

长期生物钟紊乱,可能引发一系列健康问题:

睡眠障碍:失眠、多梦、早醒等问题反复出现,形成恶性循环。

代谢紊乱:影响胰岛素敏感性,增加肥胖、糖尿病风险;干扰脂肪代谢,导致体重增加。

心血管隐患:皮质醇异常波动会升高血压,长期可能引发心律不齐、心脏病等。

情绪与认知衰退:生物钟紊乱与抑郁症、焦虑症密切相关,还会导致记忆力下降、注意力不集中。

04 重启生物钟:5个科学方法找回优质睡眠

1. 固定作息,雷打不动

每天保持相同的起床和睡觉时间,周末也不例外。即使前一晚没睡好,也要按时起床,逐步调整生物钟。

2. 用光信号“校准”时钟

早晨:起床后接触自然光(如散步15分钟),帮助皮质醇正常分泌,唤醒身体。

睡前:减少蓝光暴露,使用暖光台灯,关闭电子设备,营造黑暗环境。

3. 饮食与运动辅助调节

饮食:避免睡前2小时进食,减少咖啡因、酒精摄入;白天适量摄入富含色氨酸的食物(如牛奶、坚果),帮助合成褪黑素。

运动:保持规律运动(如晨跑、瑜伽),但避免睡前剧烈运动,以免过度兴奋。

4. 压力管理,放松身心

尝试深呼吸、正念冥想、渐进式肌肉放松等技巧,缓解焦虑情绪,为睡眠创造良好心理状态。

5. 特殊情况的应对策略

倒班工作者:尽量固定倒班时间,模拟正常作息;使用遮光窗帘、耳塞营造睡眠环境。

时差调整:提前几天逐步调整作息,抵达目的地后尽快接触当地自然光。

原标题:【科普文章】睡醒起来呕吐恶心?这些原因你可能没想到

本文作者:范芳芳,转载于微信公众号:中国睡眠研究会(ID:zgsmyjh),转载引用请注明原出处